螳螂对蜘蛛的“不怕”现象,实为生态位竞争和进化适应的结果,具体原因可归纳为以下几点:

一、生态位分化与捕食关系

捕食者与猎物的平衡

螳螂与蜘蛛在食物链中形成互补关系:螳螂捕食离网的蜘蛛,而大型蜘蛛(如黑寡妇)则捕食螳螂。这种相互捕食关系形成了一种生态平衡,避免两者直接竞争资源。

捕食策略差异

螳螂以敏捷和力量取胜,擅长近战捕猎;蜘蛛则依赖毒液或网具设陷阱。不同捕食策略使两者在生态系统中共存,而非直接对抗。

二、生物学特性与行为适应

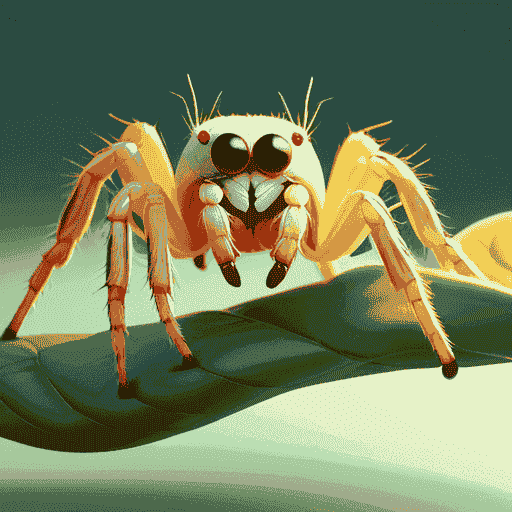

感官与捕猎优势

螳螂拥有360度无盲点视野和可伸缩捕食腿,使其在捕猎时具有显著优势。这种生理结构使它们能有效应对蜘蛛的防御策略(如毒液或网具)。

防御机制与生存策略

螳螂在进化过程中形成了多种防御机制,例如在交配后雌性会捕食雄性,这种行为虽与蜘蛛无关,但体现了其生存策略的多样性。此外,部分螳螂种类会通过释放信息素避免被蜘蛛捕食。

三、行为与生态认知

趋光性与活动规律

螳螂具有趋光性,常在夜间或光线较暗的环境活动,避开蜘蛛活跃的时段。

环境适应性

螳螂种类繁多,不同种类对蜘蛛的耐受性存在差异。部分种类可能通过行为调整(如避开蛛网区域)减少与蜘蛛的接触。

总结